『アビヤーサ』と『ヴァイラーギャ』

現在、特に西洋ではおびただしい数の現代風のヨーガ、つまり古典的な教えと関わりがないヨーガが存在します。根元から切り倒された樹木の場合と同じように、その根元からインスピレーションを受け続けなければ、ヨーガの修練を持続できないという大きな危険が存在します。古典的な教えが与えてくれる価値観は、21世紀の物質主義に麻痺してしまっている価値観、つまりあまりにも科学技術や即座の結果と結びついている価値観に対して、ヨーガの範疇に有る無しに関わらず、解決策となるものです。古典ヨーガは、2世紀頃にシッダであるパタンジャリによって詳細な解説が行われましたが、この古典ヨーガが『ヨーガ・スートラ』の第2章(第2パーダ)で真我実現への道を詳細に説明しています。いずれわかることですが、古典ヨーガは2000年前よりも現在の方がずっと重要なのです。

パタンジャリは第2章第1節で古典ヨーガのことをクリヤー・ヨーガと読んでいます。”tapas svadhyaya-isvara-pranidhana kriya-yogah” 「熱烈な修練、自己探求、神への献身がクリヤー・ヨーガを成す」と書かれています。第1章の第12節から16節で「継続的な修練(アビヤーサ)」と「無執着(ヴァイラーギャ)」がヨーガの手段として奨められています。「アビヤーサ」と「ヴァイラーギャ」を自然に行える人はほとんどいないので、パタンジャリは第2章で準備となる修練を提供しています。しかし、フォイヤーシュタインは、パタンジャリのヨーガは、第2章第28節から第3章第8節の中で説明され、ほとんどの翻訳家たちが考えているようなアシュタンガ(8部門の)ヨーガではない、と指摘しています。原文を分析することによって、これらの節は他のものから引用されたものであるということが明らかになったのです。我々はまず、この手段(アビヤーサとヴァイラーギャ)とパタンジャリのクリヤー・ヨーガを構成する要素の関係について見て行きます。

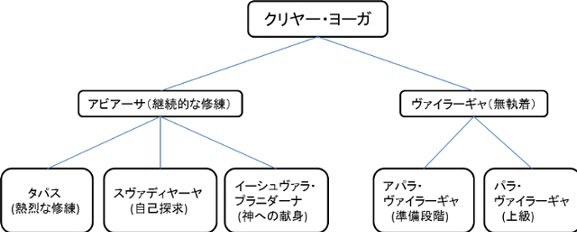

フォイヤーシュタインは、パタンジャリのクリヤー・ヨーガの2つの部門の関係を示すために次のような表を提示しています。

この図は、クリヤー・ヨーガの主要な2つの手段である「修練」と「無執着」の不変的な関係、また修練の必須事項、無執着の準備段階的な形態と上級の形態についても明確に示しています。

第1章第12節でパタンジャリは、”abhyasa-vairagyabhyam tan-nirodhah”「継続的な修練と無執着により、(意識内の揺らぎとの同一視の)停止(が生じる)」と述べています。「継続的な修練」という言葉で、パタンジャリは、本当の自分つまり真我に集中すること、また準備的な修練においては意識を向けるための対象物(形の無い絶対者よりも形のあるものに集中することの方が簡単)に集中することを意味しています。「無執着」とは、本当の自分ではないもの、つまり去来する思考、感情、五感から生じる感覚を手放すことを意味します。「修練」と「無執着」はヨーガの実践すべてにおける2つの磁極として捉えることができます。前者は、内面化の技法と合一の体験により真我を実現するために行われる努力を表し、後者は、多様性からなる外界に向かおうとする欲望を「手放す」という心構えを表します。

『アビヤーサ(修練)』

第1章第13節でパタンジャリは、”tatra sthitau yatno’byyasah”「この文脈においては(意識内の揺らぎとの同一視をやめた状態に)留まるための努力が継続的な修練である」と述べています。高次の意識状態におけるこの「留まるための努力」は、アーサナ、呼吸、ムドラ、瞑想、マントラを含めた様々な技法の実践を通して為されます。

しかし、どのように実践すればよいのでしょうか。パタンジャリは第1章第14節で必要な修練がどのようなものなのかさらに詳しく述べています。”sat u dirgha-kala-nairantarya-satkara-asevito drdha-bhumih.”「しかし、長期間にわたり、適切に一貫して専念した時に(のみ)、これ(この修練)が確固としたものになる」。

マインドはもともと、外へ、感覚器官を通じた経験の方へ向かう傾向があります。この修練の目的は、その傾向とは逆の方向、つまり内へ向かう習慣を築くことにあります。我々は、現代の物質主義的文明において、我々の注意を引き付けるものでマスメディアから絶えず攻め立てられ、そのために本質、つまり真我、永続する喜びの唯一の源を見過ごしてしまいます。このことは、悟りや至福に満ちた未来へ導いてくれる素早く、そして努力の要らない方法を求める者に対して警鐘になってくれます。多くの場合、初心者は「簡単な道」「最も素早い道」を求めます。我々のほとんどの場合、マインドの否定的な傾向があまりにも固定してしまっているので、長期に渡って努力しなければ変わらないのです。

「確固としたものとなる」とは、人生の中で過ぎ行く主観的、客観的な経験を観察する習慣を確立するということです。自分の行っていることを信頼し、熱心に長期間修練を実践する時にのみ、これが起こります。これは、霊的な生活と日常生活を統合するということです。修練の効果を疑ったり、あるいは身を入れずに行うのであれば、修練を日常生活に持ち込むことはできません。

これらの節は、何が「タパス」つまり「熱烈な修練」と見なされるのかを説明し、それは特定の技法ではなく、修練の行い方であることを示しています。「タパス」とは字義的には「火によって真っ直ぐにすること」を表し、ヨーガの文献には、ヨーガの実践者が熱烈な修練によって自らの限界を超えた話がたくさん出てきます。

「スヴァディヤーヤ」つまり「自己探求」とは、本当の自分を知るために、知性を含めた高次の能力を用いることを表します。ここには、聖典を学ぶこと、マントラの復唱、マインドの動き、機能を観察することも含まれます。主観的な経験だったものが客観的な経験になり、何が人格で何が真我なのか見極めやすくなります。こうして、真我が人生を統べるようになるのです。

「イーシュヴァラ・プラニダーナ」つまり「至高の存在に自らを明け渡すこと」とは、あらゆる所に神を見て、バクティ(信愛)によって無条件の愛を養うことを表します。エゴの取るに足りない関心事を忘れ、普遍の愛を育みます。明け渡すことには、マインドを乱すものを手放す(手放し、神に任せる)ことも含まれます。神としてどの形態を選択するかは、個人の自由です。しかし、これは修練と無執着に取って代わるものではなく、修練と無執着の構成要素のひとつです。

『ヴァイラーギャ(無執着、平静)』

スートラの出だしである第1章第2節で、パタンジャリは、ヨーガのプロセスの最初の段階を、”yogas-citta-vrtti-nirodhah”, つまり「ヨーガとは意識(内に生じる)揺らぎ(と一体になること)をやめることである」と述べています。この言葉は、我々が無執着を養わなければならない理由を表しています。

“citta” という言葉は意識を表し、”cittar (Siddha)” という言葉は、意識を統御するに至った人、つまり「最高の意識状態にある人」を表すタミル語です。これは、”cit” (絶対的な意識)が個別化した状態を表します。パタンジャリは、”citta” という言葉の意味を明確にはしていませんが、『ヨーガ・スートラ』の文脈からこの言葉の意味を確定することはできます。第4章第23節によれば、意識は真我と根本原質、つまり見る者と見られるものとによって影響を受けます。真我と根本原質(見られるもの)が同一のものとして誤って捉えられることが、人間の苦しみと、人間の意識に関わる根本的な問題の原因です。シッダが述べているように、「我々は目を開けた状態で夢を見ている」のです。なぜなら我々は本当の自分とではなく、自分ではないもの、つまり夢と一体になっているからです。これは、真我と、意識内に生じる揺らぎとの本来の関係とは正反対です。真我とは、純粋、絶対的な主体であり、「私は 在る (ある )」として経験されるものです。しかし、一般人の意識においては、真我が客体、つまり「私」、個性、主体の役割を取った思考と感情と感覚からなる、エゴに支配された集合体になってしまっています。自分の思考、感情、感覚、つまりエゴと一体になってしまう癖は、ほとんど万人に当てはまる病です。意識内に生じる揺らぎ(vritti)、つまり第1章第5節から第11節で取り上げられ、説明されている「正しい知識を獲得するための手段」「誤解」「概念化」「眠り」「記憶」から、エゴイズム、つまり「私はこの感情」「私はこの記憶」「私はこの感覚」と考える強い癖を取り除かなければなりません。「私はこの感情、記憶、感覚を意識しており、私はこの感情、記憶、感覚ではない」という無執着(平静)を意識的に養うことによって、取り除かなければなりません。

真我こそ真の自分であるという悟りをもたらすのは、意識の揺らぎそのものを取り除くことではありません。もしもこのことが正しかったら、これらの動きを完全に停止させるもの、つまり死のみが真我実現をもたらすことになってしまいます。これでは、生きている間には、真我実現が起こらないでしょう。世界が存在する限り、揺らぎは必ず存在するのです。問題なのは、「私はある(真我)」と「私は~である(意識の対象物、感情、記憶、感覚)」とを習慣的に混同してしまうことなのです。人間が悟らなければならないことは、人間は思考や感情、感覚、眠りなどを持つが、人間は思考や感情、感覚、眠りなどではない、ということです。

意識とは何でしょうか。パタンジャリは、”citta” という言葉の意味を明確にはしていませんが、シッダの文献での文脈からこの言葉の意味を確定することはできます。パタンジャリと同時代に生きたシッダであるティルムラルが著した『ティルマンディラム』の第119節によると、

感覚に巻き込まれた我々の知性は

ふと気づくと深海の中にいることを知る

しかし、我々の意識内には、より深い意識が存在し

それは恩寵によってかき立てられる

また第122節によると

シヴァヨーガとは、チットとアチットを知ることである

ヨーガの苦行により

真我の光が現れる

本道を逸れずに、神の国へと入る

私にこれを与えてくれたのは、9つのヨーガのナンディである

チット(Cit):シヴァ意識に対する自覚

アチット(Acit):生き物を維持しているジーヴァ、つまり魂、個別の霊に対する無知

(パタンジャリは、『ティルマンディラム』で2度、第67節と第2790節において述べられています)。

現代のヨーガでは、様々なヨーガの技法は強調されますが、「無執着」の必要性を取り上げません。最悪のものは、様々な状態に達することに執着してしまっています。ハタ・ヨーガ関係の学校では特にそうです。この原因の大部分は、個人主義、競争、物や人への執着(「私はあなたを必要としている」という意味で「私はあなたを愛しています」と言うように)に重きを置く現代の物質主義文化の価値観にあります。

それでは、なぜヨーガを行う現代人は無執着というパタンジャリの教えを重視しなければならないのでしょうか。『ヨーガ・スートラ』の第1章で、パタンジャリは、平均的な意識にある者がどのようにして内面の動きと一体になってしまうのかを説明し、また内面の動きには「苦しみを伴うもの」と「伴わないもの」があると述べています。第1章第6節で、この内面の動きを、真の知識を獲得するための手段、誤解、概念化、眠り、記憶であると言います。「ヨーガとは、意識(内に生じる)揺らぎ(と一体になること)をやめることである」(第1章第2節)。この過程を経て最終的には真我実現がもたらされます。「見る者(真我)が本来の姿に留まる」(第1章第3節)。

第1章第15節と16節で、パタンジャリは準備段階の無執着と最高の無執着とを区別しています。

第1章第15節:drsta-ansravika-visaya-vitrsnasya vasikara-samjna

vairagyam「無執着は、欲望を抱かずに対象を見たり、聞いたりする状態に至った印である」

無執着は、この世に内在する物質ではなく、それらを所有したいという欲望、つまりそれらに対する執着、欲求を手放すことです。我々は、自分の内にある無条件の喜びを顧みず、無知のために幸福の源である真我とこうしたものとを混同してしまいます。「欲望、ひどく欲しがること」とは、ある物を手にすることがいかに素晴らしいかと思い込むことです。こうした思い込みは我々の認識に影響を及ぼします。埃だらけの鏡を見ている人には現実が見えないように、人は現実ではなく、自分が見たいことを目にするのです。

無執着の準備段階では、この欲望を手放すことを意識します。ヨーガのポーズも元々はこれが目的でした。つまりリラックスすること、緊張、病、肉体から生じる不快を手放すことです。瞑想法やマントラを含めて、このことを思い出させてくれる技法が沢山あります。パタンジャリは、離れるべき対象を2つ示します。外の世界にある物、そして天上の状態のような、聖典で述べられている天から「もたらされる」ものです。「至った印」とは、無執着が確立され、生活の隅々まで行き渡っていることを示します。この世から逃げません。この世に留まりながら、この世を超えた状態にあります。高次の現実(実在)に常に気づいています。

第1章第16節:tat-param

purusa-khyater-guna-vaitrsnyam「(真我)実現により、(プラクリティの)構成要素(によって強められた)欲望から自由になることは、最高のものである」。

平均的な人間は、欲望に捕らえられ、自然界(プラクリティ)の力に影響され、ほとんど統制が取れず、つかの間の幸福を味わうだけです。しかし、真我を実現すると、喜びと安らぎに満たされているので、自然に真我とそうでないもとのと識別が為されます。こうなると、潜在意識の影響を受けた欲望や記憶、空想にさえ関わりたいとは思わなくなります。これは、努力して行う無執着ではなく、すべてに浸透し常に喜びに満ちている真我に対し自然にそして常に気づいていることから生じる無執着です。

無執着を養う方法には、物事を排除することも、また逆に物事を促進することも含まれません。瞑想中の状態は、静けさで特徴づけられます。この時、潜在意識からどのようなことが生じようとその場に留まっていることができます。その場に留まっていることは、どのような感情、記憶、感覚が意識に入り込もうがそれらと一体にならず、「私は在る」と悟っていることを示します。注意の対象に意識が引き込まれるのではなく、観察者の状態でいることを示します。

第1章第30節で、パタンジャリは真我に対する気づきを妨げる9つの障害について述べています。

yadhi-styanna-samsaya-pramada-alasya-avirati-bhranti-darsana-alabdha-bhumikatva-anavasthitatvani

citta-viksepas-te’ntarayah「病気、精神的不活発、疑念、不注意、怠惰、対象への耽溺、誤った認識、確かな基盤を確立できないこと、不安定。こうした意識の乱れは、障害である」

内なる気づき(観察)の障害となるのは、ここに挙げられた意識の乱れです。しかしこれらは克服できないものではなく、マントラの復唱やヨーガの他の修練によって、克服することが可能です。

ヨーガを実践する現代人は、自らの修練を続けない言い訳、強化しない言い訳を探し出します。先に挙げた意識の乱れを理解しなければ、これらに対抗することは難しいでしょう。

別の言い方をすれば、本当の自分ではないものを理解せずに、どうやって本当の自分を知ることができるのでしょうか。サーダナは、常に、一瞬一瞬この見極めをすることなのです。

第1章第31節で、パタンジャリはこれらの障害に付随するものを4つ挙げています。

duhkha-daurmanasya-angam-ejayatva-svasa-prasvasa viksepa-sahabhuvah「意識の乱れには、震え、不規則な吸気、ふさぎ、不安が伴う」

意識の乱れは、我々から気づきを奪います。思考に入り込み、平静を失うと、絶望や心配のような感情や身体上に興奮を感じたり、落ち着きを失ったり、呼吸に影響が出ることもあります。こうしたものは、自分がいかに本来の姿を見失ってしまっているかを思い出させてくれ、本来の自分に戻る助けになります。チャンティングをしたり、気分を変えるために好きなことをしたり、深呼吸したり、マインド、感情、肉体を静めるためにポーズをすることもできます。心理療法は一般的に一時しのぎであったり、対処療法的ですが、ヨーガの活動は我々の性質内の原因に直接働きかけます。肉体とマインドには独自の意思と記憶が存在します。これは古代にはよく知られていたことです。ヨーガのような総合的な方法は、付随する症状が病気に変わるのを抑えてくれます。

意識の9つの乱れとそれに付随するものに自分の生活の中でいつも注意を払うことによって、徐々にそれらから距離を取り、そして最終的には統御することができるようになります。第2章第33節で、パタンジャリは「否定的な思考に乱された時には、反対の(肯定的な)ことを考えるべきである」と述べています。自己暗示やアファメーションによって反対のことを養うことにより、潜在意識の協力を得ることができるのです。

第1章第32節から第39節で、パタンジャリは乱されることのない落ち着きを養い、障害や付随物の発生を抑えるために、集中や瞑想、呼吸について様々な方法を示します。

ババジのクリヤー・ヨーガの実践者は、ババジのクリヤー・ヨーガとパタンジャリのクリヤー・ヨーガが似ていることがすぐにわかります。ババジとパタンジャリは、同時時期に生き、「ナンディ」が共通のパラマグルなので、これは驚くべきことではありません。

様々な「シッディ」つまりヨーガの厳しい修練によってもたらされる奇跡的な力について詳しく説明した後、第3章第50節で、パタンジャリはこれらからも離れる必要があると言います。tad-vairagyad-api dosa-bija-ksaye

kaaivalyam「(全知・全能をもたらすシッディに)対してさえ無執着でいることにより、この障害を生み出す種子が破壊され、絶対的自由が生じる」。我々は頻繁に「霊的物質主義」と呼ばれるものにぶち当たります。つまり、浮揚、透視、アストラル体での移動、物質化などのような奇跡的なことを為す力にぶち当たります。パタンジャリは、どのようなことを達成しようが、ヨーガによってもたらされる偉大な力にさえも執着してはならないと言います。なぜなら我々を本当に満足させてくれるものは実在のみだからです。どうしてこれよりも低次のもので我慢しなければならないことがあるでしょうか。

最後にまとめると、パタンジャリはアーサナ、プラーナヤーマ、瞑想など様々なヨーガの修練について述べていますが、特定の技法を強調してはいません。このことはシッダの文化に一致しています。シッダの文化では最高の教えは直接伝えられるものであり、書き表されることはありません。こうした最高の教えは「クリヤー」つまり「厳密に実践される技法」で具体的に表され、イニシエーションでのみ与えられるのです。イニシエーションにおいて、クリヤーが明かされ、そして教師の監督の下、取り組まれるのです。規則正しく実践する者だけに保持されるように、クリヤーは書き表されませんでした。こうして、シッダの伝統は、誠実な実践者によって今日まで口伝えで受け継がれてきたのです。総合的なプロセスにはすべてのものに持ち場があります。パタンジャリは障害とその克服方法を述べています。意識の乱れ、それに付随するもの、力の魅力、しかし強調しているのは克服するための方法です。継続的な修練と無執着、「アビヤーサ」と「ヴァイラーギャ」です。このことによって、瞑想中やアーサナの最中だけではなく、いつでも続けるべき非常に重要な特質を、我々は思い起こします。

ニュース

新着情報

バドリナートアシュラム

巡礼は

「意識」における冒険です

「大我」に関する動画。 2020年11月

「大我」に関する動画。 2020年11月

2026年

2段階目の

イニシエーションセミナー

八ヶ岳

7月3日(金)

7月4日(土)

7月5日(日)

2026年

1段階目の

イニシエーション・セミナー

東京

3月14日(土)

3月15日(日)

千葉

4月18日(土)

4月19日(日)

東京

5月2日(土)

5月3日(日)

八ヶ岳

6月20日(土)

6月21日(日)

東京

8月15日(土)

8月16日(日)

大阪

8月29日(土)

8月30日(日)

八ヶ岳

9月5日(土)

9月6日(日)

千葉

10月17日(土)

10月18日(日)